退役军人是中国共产党百年光辉历史的参与者、奋斗者、见证者,是百年奋斗历程的“活历史”。今年是中国人民解放军建军94周年,“八一”建军节前夕,南方日报走访了在莞的老中青三代退役军人代表,聆听他们的奋斗故事。在他们的讲述中重温党的百年光辉历程和伟大成就,弘扬八一精神,传承红色基因。

“20后”王国华:

像保护生命一样保护电台

今年已95岁高龄的王国华依旧精神矍铄,他拿着近年来手写的回忆录,向记者讲述了当年如何参加游击队,如何抗日救国的那段日子。王国华说:“写回忆录只是想留点东西给后代看看,了解我经历过的那些事!”

王国华是东莞厚街人,出生于1926年。年少时,他进过学堂读过书,参加了少年救亡团。抗日战争全面爆发后,王国华参加了抗日游击队,并于1944年正式参军,先后参加了淮海战役、渡江战役等多场战役,荣立三等功1次,胸前的数十枚勋章见证了那段峥嵘岁月。

1943年冬天,日军对东莞大岭山游击根据地进行万人扫荡,一旦发现游击队的行踪,就会采取突袭。那时王国华是游击队员,经常需要转移。王国华回忆,那时经常转移到不同的村庄、山林、甚至墓地。“我还曾在袁屋边村外的一个墓地睡过一夜。”王国华说,那晚连穿在脚上的鞋子都没有脱,望着夜空深处微弱的星星,疲劳了就睡着了,在天亮之前大部队又转移了。

在那段艰苦的日子里,王国华没有想过放弃,他坚信,只要大家合力,一定会打败日军。

参军期间,王国华曾任广东东江纵队司令部电台报务员、新四军军部情报处情报科员、广东粤北军区司令部参谋、广东南雄县人民武装部副部长等职务。

在当时,情报尤为重要,部队间沟通全靠电台。自从事情报联络工作后,王国华对工作内容始终守口如瓶,临危不惧。他说:“怎么样都要保护电台,电台就像生命一样。”

如今,党龄已有72年的王国华成了东莞军休志愿服务队莞城红色宣讲团队员,上台给后辈讲革命故事、传承红色基因。“我感到最光荣的事,就是加入了中国共产党。”他说,现在的生活越来越好,希望年轻一代党员干部脚踏实地、勇挑重任,让党的光荣传统薪火相传。

“30后”张启彬:

跟着共产党走改变了我一生

“我叫张启彬,1930年生,辽宁省人,1947年12月参加东北野战军第四纵队,1949年6月加入中国共产党……”面对镜头,现年91岁的张启彬依旧神采奕奕、逻辑清晰,将他40年的军队生涯娓娓道来。

1931年,日本对华发动“九一八事变”,1932年,东北三省全境沦陷。出生在辽宁宽甸的张启彬,从小便明白“落后就要挨打”的道理,于是在17岁那年决定参军报国,“跟着共产党走改变了我一生,从当兵的那天起,我才是重新做了一个中国人!”

辽沈战役、平津战役、衡宝战役、解放广西、解放粤东沿海岛屿……从军40年,张启彬是许多历史上知名战役的见证者,而令他印象最深刻的,是辽沈战役塔山阻击战。

张启彬回忆,10月的东北夜晚已经十分寒冷,但战士们都只穿一身单薄的军装,夜晚就坐在防空洞里休息。由于敌人的炮火强度大,食物和水都送不进来,每天只能吃窝窝头和黄豆充饥。

“但即便是这样的条件,我们的部队还是相当勇敢地坚持下来了,6天6夜的时间里,我们阻止了国民党军从海上、陆上11个师的兵力,歼灭6000余人,取得了胜利。”张启彬说。

如果用一句话形容自己离休后的生活,张启彬认为是“老有所学、老有所乐”。

所谓学,张启彬保持着每天看电视的习惯,“我每天都要看中央台的新闻、看军事节目、看红色电影,看看我们老一辈是怎样跟着共产党、跟着毛主席,为了今天的幸福浴血奋战。”而所谓乐,张启彬经常外出探亲访友,曾连续5年回东北老家看望老战友,“坐火车、坐高铁,一路看中国,也能开阔我的眼界。”

今年是中国共产党成立100周年,前不久,张启彬也收到了一枚“光荣在党50年”纪念章。“我觉得很荣幸,这是党中央对我们老党员的爱护”,张启彬说,“如果让我说还有什么要求,我就想争取多活两天,享受好社会、好生活,这就是我的愿望。”

“40后”李卓成:

为参与卫星发射等百余次任务而自豪

1965年7月,家在河北唐山的李卓成高中毕业,立志为祖国航空航天事业服务的他被军校招录,进入中国人民解放军西安炮兵技术学院(现西安二炮工程学院)学习,从那以后,他投身于火箭、导弹、卫星发射等工作,一干就是40年,共参与130余次任务。

“我主要是在发射基地的指挥所内办公,指挥所里有大型计算中心,可以监测各个卫星的运转轨迹和运转状态。”李卓成说,“当时每40天至50天会有一次任务,平时主要是对火箭、卫星、导弹试射后的情况进行数据分析和处理。”

其中,让李卓成最欣喜自豪的是“580任务”,即“1980年洲际导弹试验护航”。

洲际弹道导弹是核大国手中最为有力的武器之一。新中国为了拥有独立自主的核自卫反击能力,在上世纪60年代末具备核武器导弹化的基础上,展开了洲际地地弹道导弹的研发,这种洲际弹道导弹被命名为“东风5型”。1980年5月,中国海军护航编队成功执行了东风5洲际导弹的发射试验测量,这标志着中国地地战略导弹技术达到了新的水平。

“我在部队奋斗了几十年,能够为党和人民做点事,从事一个伟大的事业、见证一个好的结果,非常高兴。”李卓成说,“党和国家对我十分照顾,我非常满足。”

退休后,李卓成仍然十分关注国家军事和航空航天事业的发展。“没有导弹核武器,我们在世界上就没有说话的分量。而现在我们的航天事业捷报频传,5G技术全球领先,北斗卫星完成组网,还有高铁、桥梁技术都是世界闻名……有了这些我们就硬气起来了,谁也不能居高临下地和我们讲话。”

“这几十年,能够见证祖国的军事力量和航空航天事业呈飞跃式发展,我为我从事过这样一段工作感到很自豪,不枉此生。”李卓成说。

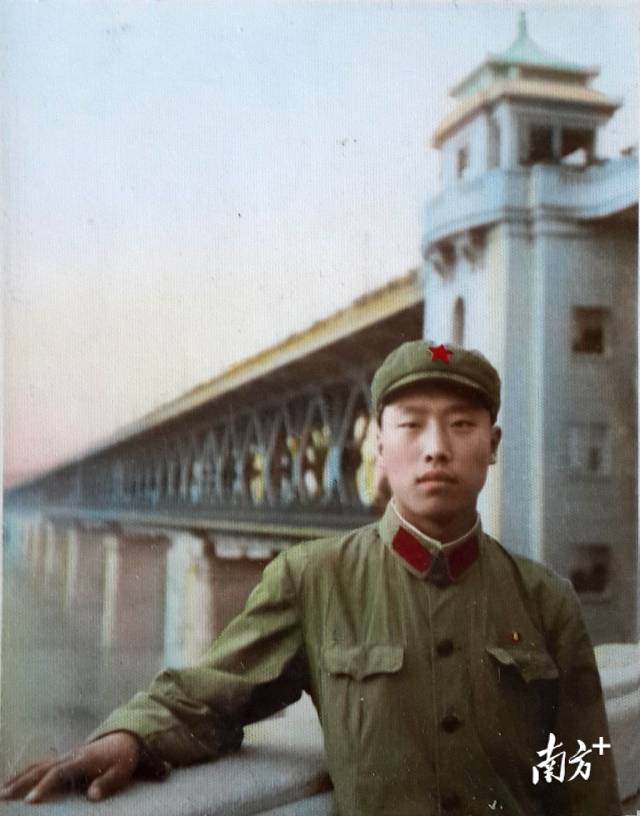

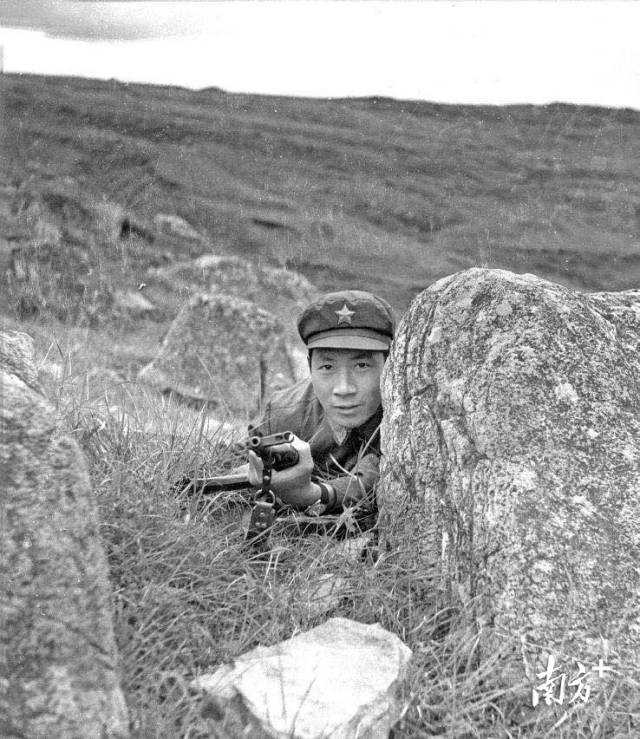

“50后”汤超荣:

永葆军人本色,传递更多正能量

“你不认识我,我也不寂寞,你不熟悉我,我也还是我,假如一天风雨来,风雨中会显出我军人的本色……”一首《军人本色》唱出了汤超荣的心声。退役40余年来,他保持军人本色,多次挺身而出帮助有需要的群众,回馈社会。

出生于1955年的汤超荣,于1977年入伍,被分配到某师侦察连当侦察兵并担任班长,参加过对越自卫反击战并荣立一等功。现任东莞市航空服务有限公司党支部书记,东莞市世纪蓝天有限公司董事长,东莞市天宫健身有限公司董事长。

在部队,汤超荣下决心苦练本领,“人们都说笨鸟先飞,别人练10遍,我就练20遍。”很快就成为了连队的尖子,曾多次代表所在师参加军区的大比武和军事表演,夺得军区侦察兵基本功比赛第一名。

参加对越自卫反击战的经历,汤超荣仍记忆犹新。那时他冒着生命危险深入敌后,依靠专业技能和顽强精神,带领一个团一夜之间隐蔽地翻山越岭、辟路前进,只为取得战争的最后胜利。汤超荣回忆,侦察兵作战时间长,一路风雨兼程、摸爬滚打,雨水、汗水和血水早已混合在一起。

1980年,汤超荣脱下军装,收藏好军功章回到家乡东莞。他说:“荣誉代表过去,一切从头开始,发扬部队光荣传统,永葆军人本色,传递更多正能量!”回到原来的栲胶化工厂,汤超荣当了一名普通工人。随后,他白手起家成立了东莞市航空服务有限公司。

在1998年6月,汤超荣接手了莞菁幼儿园,经过他2年的整合发展,后来改名为“蓝天幼儿园”,并新建了市一级标准的新园区和幼教大楼,如今各类设施均达到市一级一类幼儿园标准。

为了传递正能量,汤超荣在公司先后成立“蓝天爱心基金会”“蓝天志愿者服务队”“读书助学基金会”等,同心协力帮助有困难的员工和群众,为困难员工子女捐资助学,鼓励员工子女学业有成。经常组织企业党支部党员、团员和员工一起参与社区公益活动、探望孤寡老人,捐资扶贫等。

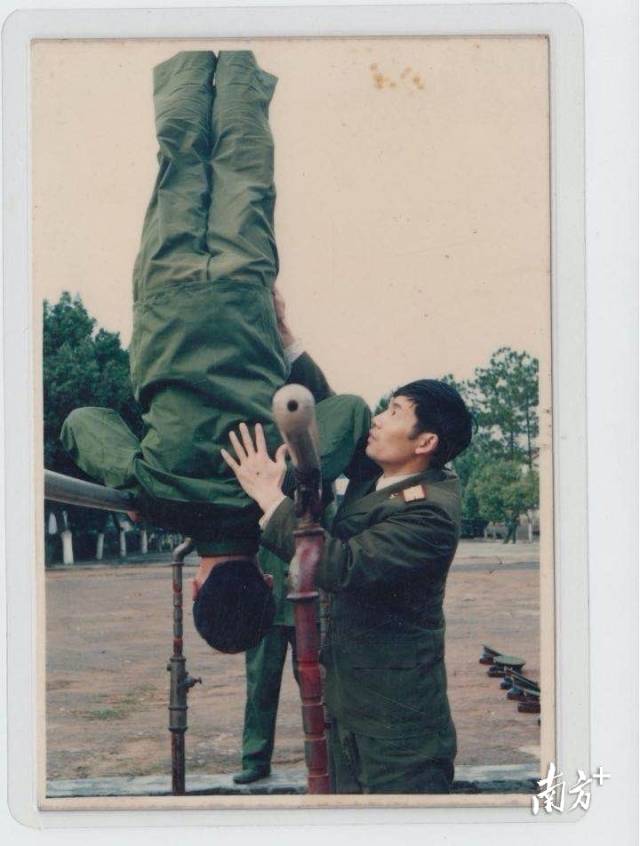

“60后”李建新:

我只是做了一些该做的事

今年“七一”前后,58岁的退役老兵李建新忙坏了。“上午参加党支部会议后,要赶着去给基层党员干部讲课。”作为东莞军休志愿服务队莞城红色宣讲团队长,李建新的课深受基层党员和群众喜爱,他受邀到部队、机关事业单位、社区、工厂讲课,活动安排得满满当当。

出生于1963年的李建新,19岁入伍,三次上军校,历任战士、学员、排长、连政治指导员、组织股长、营教导员、团副政委等职,多次被评为“优秀基层干部”“优秀军官”“学雷锋先进个人”等,荣立三等功2次,一等功1次。

李建新还清楚地记得,1984年8月,当他跨进长沙炮兵学校时,心里充满了自豪与喜悦。“刚上军校那几天感觉有些吃力,训练没赶上,一晚上都没睡好,生怕被淘汰了。”李建新利用一切空余的可以利用的时间苦练基本功。当队里组织看新闻联播,他便小声地跟着播音员练口才;晚上站岗时,他就靠着墙壁练站姿……功夫不负有心人,一番苦练后李建新的自信心越来越强,工作也越干越好。

参军期间,李建新参与大的救火行动有4次,在最后一次“穿越火线”中,李建新因救火被烧伤,落下终身残疾。为了恢复功能,他利用早起床和就寝前的时间,做俯卧撑、仰卧起坐、收腹抬腿等运动,经过长期的锻炼,李建新的身体逐渐恢复,体能也保持在较好状态。

退役十几年来,李建新阅读文学作品,还自学口琴,学习简谱和唱歌,积极参加军休所里的活动,给社区、学校讲课,发挥余热。

“回顾我走过的路,其实很平常,所做的事也很普通,并没有什么轰轰烈烈的场面,只是做了一些该做的事。”所以,当军休所成立红色宣讲团,邀请他加入时,李建新毫不犹豫就答应了。

“在我们军休所许多老同志面前,我的那些事、那点成绩根本不值一提。我参加宣讲,是希望可以力所能及地做些事,老有所为。”他说,站上宣讲台,是一种荣幸,也是一种锻炼。

“70后”黄丹:

一声“立正”,一辈子“立正”

中考落榜外出打工,几经辗转考上高中,却因家庭贫困被迫辍学;18岁进入国营企业成为公司最年轻的团委委员,却在两年后因农民合同工的身份而下岗;1996年12月入伍当兵,在长江抗洪前线英勇抢险被批准火线入党,却错过提干机会退伍回乡……

黄丹出生于1976年,他人生的前20多年不可谓不坎坷。但他说:“一声‘立正’,就是一辈子‘立正’,经过了部队的锤炼,无论遇到什么艰难困苦,我都能迎难而上,永不‘稍息’,这就是军人本色。”

1998年8月下旬,黄丹所在的部队接到任务前往长江抗击第6次洪峰。为了保障堤坝的安全,黄丹向参谋长提出应进一步加固堤防;参谋长随即紧急调拨麻绳,黄丹和战友们快马加鞭,用2个小时将麻绳织成大网固定沙包,并准备了近百袋沙包备用,最终有惊无险战胜了洪峰的冲击。

“当时参谋长认为我在抗击洪峰中表现得比较突出,就让人记下了我的名字。没过几天,在抗洪救灾的表彰嘉奖中,我的名字就出现在了火线入党的名单中。”黄丹说,“在和平年代,我认为这是对军人最高的认可之一,所以我非常自豪。”

退伍后,黄丹把走出大山干一番事业和实现人生价值的梦想“打进背包”,离开家乡来到改革开放前沿地区东莞,再一次开启了人生新篇章。

看光盘、看专业书籍、记笔记、反复练习操作……两个月,他就看了不下一百万字的税收专业书籍,抄录了十几个笔记本,实现了从普通退役军人到税务能手的”华丽转身”。

但他并未止步于此。

今年4月,东莞市退役军人军号志愿服务总队成立,黄丹受邀出任队长。“我当过兵、也做过不少公益,可以在志愿服务中发挥更多作用”,黄丹说,“我是在部队服役的时候入了党,我的党员身份里面就有军人底色,应该用部队里学到的本领,继续为东莞的经济建设、社会发展等各个方面贡献我们的军人力量。”

“80后”王彩芳:

不管身处哪里,都高标准要求自己

军营中,通信兵在三尺机台上传达指令,连通后方与瞬息万变的战场。这就是王彩芳曾经从事的工作,对她来说,“岗位就是战场,机台就是前线,畅通就是生命。”

2002年,17岁的王彩芳参军入伍。立下“做一个合格的党员,当一名优秀的军人”目标的她,曾在部队多次荣立二等功、三等功。2019年她转业到东莞,以“转业不转志,退役不褪色”的品质,用心用情服务群众。

2002年冬天,王彩芳如愿应征入伍,穿上了军装。来到部队以后,王彩芳在日常训练中十分刻苦,不愿放弃一分一秒,很快就因为优秀的表现顺利当上了一名通信兵。保障业务快速联通的背后,是平时的勤学苦练。学习业务的那半年时间里,王彩芳几乎没有在凌晨3:00之前睡过觉。“成百上千的电话号码背一遍记不下来,我就背十遍,二十遍……”她说。功夫不负有心人,王彩芳在通信兵的岗位上赢得了全军优秀话务员的称号。

在王彩芳17年的军旅生涯中,2008年的南方冰灾让她记忆深刻。那时铁路中断,高速中断,通信中断,超过1亿人受到影响。正在读军校的王彩芳第一时间赶回老部队,走上了熟悉的战斗岗位。作为一名党员通信兵,王彩芳24小时在岗,一天要接转5000多个电话,饭盒就放在身边,接听间隙匆匆吃上两口,最长的一顿饭吃了半天还剩下一大半。

2019年,王彩芳脱下穿了17年的军装,来到人头攒动的社保大厅,成为一名基层公务员,一方服务窗口成了她的“新战场”。王彩芳还记得,去年底有一位神情焦灼的老人来到值班窗口,原来老人赖以生活的养老金停止发放了。安慰老人、查找原因、协调特事特办……一切都办妥后,王彩芳把自己的电话号码留给了老人,“阿姨,再有问题直接给我打电话。”

“不管身处哪个岗位,都要高标准要求自己,把交到自己手上的任务完成好。”王彩芳坚信,伟大出自平凡,平凡造就伟大。

“90后”张世锋:

为国奉献两年青春,我很骄傲

张世锋是东莞理工学院电子信息工程专业准大二学生,三年前,他选择脱下校服、穿上军装,从一名大学生转变为一名武警战士,把两年的青春奉献在保家卫国的第一线;一年前,他褪下戎装,重回校园,但仍然时刻以一名军人的标准要求自己,在喜欢的领域不断攀登新的人生高峰。

2018年8月底的一天,因为注意到了两条横幅,当兵的念头开始在张世锋心中萌芽。“当时,横幅上写了两句话,一句是‘部队不仅只有钢枪,也有诗和远方’,另一句是‘一人当兵,全家光荣’,其实我原来完全没想过去当兵,但是这两句话让我很心动。”

随着对军队的关注不断增加,张世锋也越来越向往军队生活,认为男生应该到部队里锤炼一番。“人活在世界上不过几十年,应该多去看看不一样的风景。”2018年8月25日,张世锋收到了入伍通知,随即开始了他为期两年的军旅生涯。

慢慢跟上节奏后,张世锋的表现也得到了战友们的认可。在2019年的年终总结时,他高票当选了当年的“优秀义务兵”。“这个荣誉在全连只有3个名额,对于我这样的义务兵来说是比较高的荣誉”,张世锋说,“之前我见过老兵拿出这样的奖章,特别羡慕,当我自己也拥有的时候,我觉得流过的汗、磨破的皮都不算什么了!”

如今,虽然离开部队已经一年,但是许多在军队养成的行为规范和精神面貌依然停留在张世锋的身上。“以前我不怎么能吃苦,做事不集中精神,遇到困难就想放弃;从部队回来以后,我的生活作息更加规律,学习和娱乐分得很清,也更愿意趁年轻多攀高峰。”

“其实我觉得军队给我带来的影响是潜移默化的,很多时候我自己感觉不出来,一些习惯都慢慢融入我的生活和学习当中了。”张世锋说,“我为我自己能够用2年的青春,为祖国奉献微薄的一份力,感到很骄傲。”

(记者/于羽佳 薛屏 来源/南方日报 受访者供图)

版权所有:广东省退役军人事务厅 主办单位:广东省退役军人事务厅 网站声明 联系我们 网站地图

![]() 粤公网安备 44010602007685号 粤ICP备19161774号 网站标识码 4400000161

粤公网安备 44010602007685号 粤ICP备19161774号 网站标识码 4400000161

总访问量: 今日访问量: